「ありのままでぇ」じゃなくていい? 市民大学講座第8回 人間活動が河川、水域に及ぼす影響

先日、金井コミュニティセンターで第8回目の市民講座が行われました。

テーマは「人間活動が河川、水域に及ぼす影響」。

講師は新潟大学朱鷺・自然再生学研究センター准教授 満尾世志人(みつおよしひと)先生。

満尾先生にはジオパーク関連のJSTの講座などでお世話になっていましたが、大変失礼ながら今回の講座は「出なくてもいいかな」ぐらいだったんですが、非常に興味深かったです!

今までの市民大学の講座(全部は出てないですがw)の中で一番ぐらいの面白さでした。

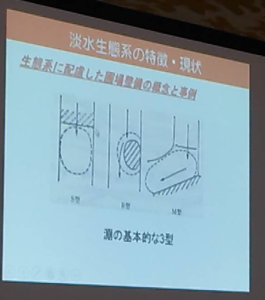

先生が作った図ではないのですが、わかりやすそうでちょっとわかりにくいなあと思いながら見てました。

緑の部分が許容範囲。

いくつかあるカテゴリの中で温暖化と何かとそして一番進行度合いが大きい生物の多様性(左下の紫で囲った部分)。

隣接する川と田んぼと森林の間を生物が移動する図。

田んぼに水がないときは、魚は川にいるけれど・・(カエルもこの図では田にいるけど水がない時期は森林にいるそうです)

このことからわかるのは「生物は1箇所にとどまるのではなく、状況に応じて移動する」ということ。

つまり、生物が移動しやすい環境を保全しないといけない。

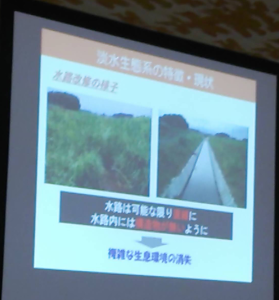

人間に都合がいいようにコンクリートで固めてまっすぐにしてしまう。

これでは水も生物も移動できなくなるのは当然ですよね。

数も種類も激減しています。

ただ「ありのまま」がいいかというとそうではありません。

満尾先生は声を大にして語りました。

「自然のままがいいわけではない。我々研究者は農業の効率も向上させつつ、環境保全をしていくのが使命」(語ったそのものの言葉ではないので間違いがあるかもですが大意はそういう感じです)

きゃーー満尾先生かっこいいです!

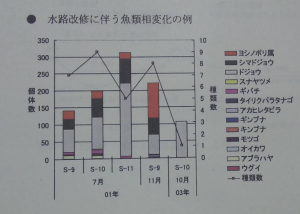

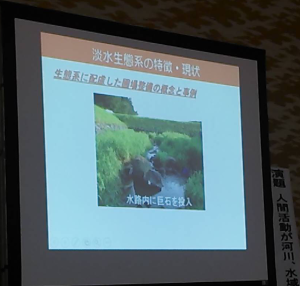

で、どういうことをやっているか。

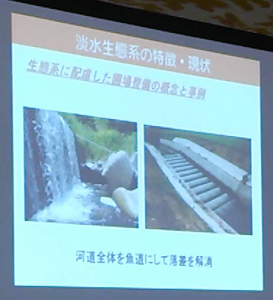

段差がありすぎて魚が移動できなくなったところに魚道を作る。

これは佐渡の田んぼなどでも見られます。

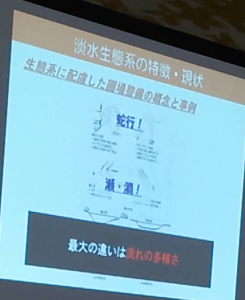

あとは改修してしまうとどうしても水流などが単調になってしまうので、淵や瀬など流れや様相にバラエティが出るようにする方法が取られています。

人工的に大きな石をおいたり蛇行させることによって瀬や淵ができるようにしています。

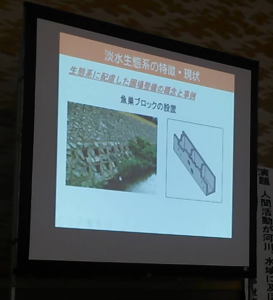

あとは魚巣ブロックなども見られるようですが、これはあまり効果がないのではとおっしゃってました。

ただこうやって見ても、必ずしも元のように魚が増えるかというとそうではないようで、その川だけではなく隣接する川や池、森林などその地域全体を面で見て調整していく必要があるということです。

このことからも、いかに自然が複雑に連携して成り立っているかがわかります。

あとは田んぼの水供給のために作られた池が今は作られなくなってしまったという事例をもとに「里山をいかに守っていくか」というところも触れられていました。

里山というのは単なる地名ではなく、人間が自然と関わって作られている空間であるので、という点ですね。

なので元の自然の姿に戻すということではなく、人間の活動を便利にしつつも、自然がすべき本来の営みをいかに保つかという非常に難しいところがポイントです。

改めて研究者の方々が自然と人間の狭間にあって頑張っていらっしゃることを再認識できた講座でした。

市役所の方も遅くまでお疲れ様でした。

そして満尾先生始め研究者の方々、これからもよろしくお願いします!

関連記事

-

佐渡島内唯一か?年中籾摺り(もみすり)ができる達者共同作業所

勢い余って、佐渡某所の知人からモミつきの状態でお米をもらってきたものの、よく探すと季節を外れると籾摺

-

暑さのせいか・・・? 事故多発しています

毎日暑いですね~ とりあえず我が家は扇風機で頑張ってますが、家の中に冷房があったとしても、駐車場な

-

トキが佐渡に生息している理由・・・実は鳥版島流しだった・・・!?

10月から3月まで開催される、トキガイド養成講座に申し込んでおりましたが、一身上の都合により、本日、

-

ドンデン山フランスギク駆除作戦のご案内

佐渡在来生物を守る会からのお知らせです。 ===以下 佐渡在来生物を守る会からの文章そのま

-

こいっちゃまつり・第4回うまいもん合戦が明日開催されます!

近所の金井能楽堂の入り口に立て看板があり、9月15日「こいっちゃまつり・第4回うまいもん合戦」開催。

-

おもしろくてたまらない「百姓」という生き方@自然栽培vol5【季刊書籍】【本のレビュー】

先日来島した小林康生氏(記事 銘酒「久保田」のラベルを生み出す小林康生氏来島!@さどんぽサミット)か

-

1月31日、2月21日に佐渡を極めるの放送が行われます

新潟大学のテレビ公開講座が行われます。 日時:1月31日・2月21日10:30am-11:

-

第13回 (2016)市展(佐渡市美術展覧会)開催中です

昨日はお昼近くから数時間は秋晴れの良い天気で、半袖でもよいぐらいでしたね。家で勉強とかしてるのが馬鹿

-

業務用冷蔵庫無料でお譲りします!

取りに来られることが可能であれば無料で差し上げます。 こちらの商品と同じもの 画

-

かいのどうぶつえん【本のレビュー】

佐渡関連本というわけではないのですが、海の近くに住んでる方で、お子さんがいらっしゃる場合は、この本オ

- PREV

- イベントカレンダー作成してみました

- NEXT

- 金井能楽研鑽会発表会2015@金井能楽堂